Конференции и семинары

15 ноября 2024 г. при поддержке РНФ (проект № 20-18-00003-П) состоялся заключительный круглый стол, посвященный обсуждению полученных результатов в ходе выполнения работ по проекту «Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и методология анализа». В мероприятии приняли участие эксперты из учебных и научных центров России, Германии и Франции. Программа круглого стола включала доклады всех участников творческого коллектива.

12 апреля 2024 г. состоялось второе в этом году и восемнадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара.

24–25 октября 2024 г. состоялась Международная научная конференция «Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху как поле междисциплинарного взаимодействия», организованная Институтом мировой литературы имени А.М. Горького РАН в ходе реализации проекта РНФ № 20-18-00003-П, завершающегося в текущем году. Шесть заседаний конференции, объединивших по программе 86 участников (ими заявлено 82 доклада) из ведущих научных и учебных организаций Германии, Израиля, Польши, России, Сербии, США и Франции, а также гостей и слушателей, проходили в смешанном формате – в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН и на платформе Zoom. Особенности функционирования литературы и журналистики в контексте их взаимодействия между собой, а также с другими научными дисциплинами и общественными сферами в предреволюционный период обсуждались на конференции в рамках нескольких ключевых направлений. См. далее...

О.И. Шапкина представила сообщения с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П в рамках двух престижных международных конференций: «ЖЕНЩИНА-АВТОР: ПИСАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ В ЭПОХУ МОДЕРНА (к 155-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус и Мирры Лохвицкой)» (2–4 апреля 2024 г.; ИМЛИ РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова) и «ПАМЯТЬ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ (к 300-летию Российской академии наук)» (2–4 апреля 2024 г.; ИНИОН РАН). На первой – в докладе «Э. Ожешко и российская пресса начала ХХ века» было проанализировано неоднозначное мнение дореволюционных критиков (в частности, Е. Колтоновской и А. Измайлова) о произведениях польской писательницы, которые в России пользовалось неизменной популярностью у читателей, регулярно печатались в газетах и журналах. Обращение к периодике 1900-х гг. позволило выделить наиболее значимые публикации, связанные с 60-летним юбилеем автора (1901), 40-летием ее литературной деятельности и получением премии имени Ф. Кохмана (1906), уходом из жизни (1910). На второй конференции прозвучал доклад «Чествование памяти Н.А. Некрасова (по материалам газет начала ХХ в.)». В конце 1902 г. отмечалось 25-летие со дня смерти Н.А. Некрасова. Газеты того времени откликнулись на это событие многочисленными публикациями. Среди них – объявления о памятных мероприятиях; тексты о жизни и творчестве поэта; его ранее не издававшиеся произведения и письма; сведения о здравствующих родственниках; и др. Наиболее ценные из них для современных ученых были прокомментированы в ходе выступления.

15 ноября 2024 года в 18:00 (MSK) при поддержке РНФ (проект № 20-18-00003-П) на платформе Zoom состоится итоговый круглый стол "Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и методология анализа".

Все желающие присоединиться к видеоконференции могут предварительно направить свои заявки по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

А.В. Филатов выступил на Международной научной конференции «Ломоносовские чтения – 2024» (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) с докладом «Изображение войны в “Записках кавалериста” Н.С. Гумилева: жанровый аспект». Выступление было посвящено проблеме жанровой идентификации военной прозы поэта. Как показал докладчик, решение данного вопроса тесно связано с изучением не только формально-содержательных характеристик «Записок…», но и историко-биографического контекста их создания. В связи с этим были рассмотрены история публикаций этого произведения в ежедневной газете «Биржевые ведомости», периодичность появления отдельных частей в печати и их расположение в выпуске газеты и конкретных рубриках. Установлено, что выбранный Гумилевым способ публикации, а также ряд его текстуальных решений (использование перволичной формы повествования, создание автобиографического героя, употребление акронимов вместо полных фамилий и географических названий и т.д.) актуализируют документальный характер «Записок…», благодаря чему современник автора должен был идентифицировать их как публицистический текст, представляющий собой серию фронтовых зарисовок и обладающий чертами новостной и очерковой журналистики. Напротив, современный нам читатель, который знакомится с военной прозой Гумилева в переиздании, а не по отдельным газетным номерам, скорее всего, будет воспринимать их как документально-художественное целое. Такой взгляд становится возможен в том числе благодаря многочисленным интертекстуальным отсылкам, которыми насыщены «Записки кавалериста» как на лексическом уровне (упоминание произведений Л.Н. Толстого и Ф.И. Тютчева, реминисценции на собственные лирические произведения), так и на сюжетно-композиционном (отдельные эпизоды, а также стратегия поведения автобиографического героя Гумилева отсылают к образу Николая Ростова из романа «Война и мир»). Помимо отмеченных отсылок «Записки кавалериста» обладают рядом структурных признаков, характерных для стихотворного текста (фрагментарность сюжета, тяготение к малой форме, подчеркнутый лиризм), что, по мнению докладчика, позволяет отнести их к такому специфическому словесно-художественному явлению, как «проза поэта».

6 февраля 2024 г. в рамках Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2023 году: творчество, профессия, индустрия» (5-6 февраля 2024 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) Е.И. Орлова, один из основных исполнителей проекта РНФ № 20-18-00003-П, выступила с докладом «Русская печать в литературно-эстетическом движении начала ХХ века» в секции «Литературный процесс и журналистика в России XVIII – начала ХХ в.: новые материалы и интерпретации», соруководителем которой она же являлась. В докладе подчеркивалось, что главное свойство литературно-эстетического движения начала ХХ в., затронувшее и печать, – это не встречавшаяся до тех пор связь филологии и текущего литературного процесса. Участие писателей и литературоведов в периодической печати во многом обеспечило беспрецедентно высокий уровень качественных изданий. Необычайно возрастает место газеты в литературном процессе. Особую роль играет выступление писателя в прессе. В формировании его литературной репутации печати принадлежит важнейшая роль. Вместе с тем Е.И. Орлова приняла участие в программном комитете всей конференции и в работе редколлегии над сборником материалов (Журналистика в 2023 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2024. – 770 с.), в котором представлены результаты исследований конкретных аспектов функционирования журналистики и медиа в условиях изменений современного общества и цифровизации. Значительное внимание уделяется изучению профессионального журналистского творчества. Отдельный блок посвящен проблемам истории русской и зарубежной журналистики и литературы.

Уважаемые коллеги! Публикуем программу Международной научной конференции «Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху как поле междисциплинарного взаимодействия».

Время: 24 – 25 октября 2024 г.

Место проведения:

Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН; Online (платформа Zoom).

Дополнительно:

запрос на ссылку для слушателей (не докладчиков) следует отправить до 20 октября 2024 г. по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Концепция конференции

Взаимодействие литературы и журналистики – широкое поле междисциплинарных исследований. Однако изучение русской периодической печати в предреволюционную эпоху, как правило, остается прерогативой историков и социологов, достигших ощутимых результатов. Между тем ученые других отраслей гуманитарной науки все чаще обращаются к отечественной печати той поры за ответами на вопросы о настроениях читающей публики, о состоянии литературной и театральной критики, о формах популяризации научного знания, о межкультурных контактах и взаимодействиях, о достижениях медицины, географических и геологических открытиях, развитии промышленности – в их проекции на массового читателя, о международных выставках и даже тенденциях в моде или особенностях карикатуры. Специфика каждого институционального феномена предполагает методологическое многообразие подходов, которые в случае смещения границ между ними могут быть востребованы в конкретных историко-литературных и историко-журналистских штудиях. Организаторы конференции надеются, что концептуальное пространство междисциплинарного диалога окажется продуктивно-эвристическим для всестороннего рассмотрения форм взаимодействия литературы и журналистики в предреволюционную эпоху. Вместе с тем в теоретической области отчетливо намечаются точки не только пересечения, но и расхождения филологии и журналистики. Возникающее здесь методологическое и терминологическое «напряжение» давно требует обсуждения и анализа с привлечением инструментальных возможностей смежных дисциплин: философии, политологии, социологии, психологии, антропологии, культурологии, религиоведения, искусствоведения и др.

1 марта 2024 г. состоялось первое в этом году и семнадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара. Руководитель проекта ознакомил участников творческого коллектива с результатами экспертиз по промежуточному отчету за 2023 г., а также представил общий план дальнейших работ.

27 сентября 2024 г. состоялось четвертое в этом году и двадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара.

16–17 сентября 2024 г. исполнители проекта РНФ № 20-18-00003-П приняли участие в Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня смерти В.Я. Брюсова, «Проблемы литературоведческих и культурологических взаимосвязей в эпоху глобализации» (Армения, Ереван; Институт литературы имени М. Абегяна НАН РА).

Е.А. Андрущенко представила доклад «В.Я. Брюсов в “Русском архиве”», предприняв попытку ответить на вопрос о формах сотрудничества В.Я. Брюсова с периодическими изданиями рубежа XIX–XX вв. Его первые публикации в газетах той поры свидетельствуют о том, что он проходил обычный путь молодого литератора: печатал рецензии в столичных и провинциальных изданиях – одесской газете «Южный листок», в петербургских «Новостях дня», «Русский листок» и литературном Приложении к нему. Но публикации в «Русском архиве» открывают Брюсова не как поэта и пропагандиста нового символистского движения, а как ученого, который внес свой вклад в русскую академическую эдицию. Его представления о принципах издания сочинений А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева, о текстологических подходах к публикации редакций и вариантов, атрибуция произведений, анализ «ложных» прочтений и сегодня представляются ценными и важными. Писательская критика, живое ощущение предшествующей традиции дали ему возможность свежего истолкования классики, а опора на позитивное знание поставила изучение литературы на прочную основу.

В свою очередь О.И. Шапкина выступила с сообщением «“Скорпионовские” переводы В. Брюсова: отклики прессы». В символистском издательстве «Скорпион» было опубликовано пять переводных изданий Брюсова: М. Метерлинк «Избиение младенцев» (1904) и «“Пеллеас и Мелизанда” и стихи» (1907), Э. Верхарн «Стихи о современности» (1906) и «Елена Спартанская» (1909), П. Верлен «Собрание стихов» (1911). Планировались еще три книги: Вергилий «Энеида», «Пять поэтов. (Пентадий, Авсоний, Порфирий, Клавдиан, Луксорий)» и П. Верлен «Гимны, песни, исповеди». Кроме того, Брюсов должен был стать одним из переводчиков полного собрания сочинений Ф. Ницше, однако эти замыслы так и не осуществились. Внимание докладчика было обращено к малоизученным текстам рецензий из периодики начала ХХ века, в которых оценивалась переводческая работа Брюсова для «Скорпиона».

19–20 января 2024 г. доклады с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П были представлены в рамках Международной филологической конференции «Поэтика текста» в Тверском государственном университете. Так, выступление А.В. Филатова «Очерки С.М. Городецкого “В стране ручьев и вулканов” как циклическое единство» было посвящено анализу названного цикла очерков, занимающего переходное положение между группой публицистических текстов поэта и его незавершенным автобиографическим романом «Сады Семирамиды». Установлен состав цикла, включающий 11 очерков, напечатанных в газете «Кавказское слово», и до сих пор не опубликованный в полном и правильном виде. Показано, что отсутствие общего заглавия у трех первых очерков и их последующее ретроспективное включение в сквозную нумерацию частей цикла, сделанное в сноске к заглавию четвертой части, свидетельствует о пограничном статусе исследуемых материалов и стремлении Городецкого уже в процессе публикации усилить их структурно-семантическое единство, типологически приближающееся к целостности художественного произведения. На сюжетно-композиционном уровне это подтверждается наличием общего вступления, подчеркивающего определенную хронологическую и эстетическую дистанцию между описываемыми событиями и рассказом о них, личностью автобиографического повествователя, доминированием принципа контраста, представленного уже в заглавии цикла, и общностью хронотопических характеристик Ванской области, приобретающей в очерках черты лиминального пространства – одновременного волшебного, связанного с древней историей этого края, и пугающего, отсылающего к современным событиям Первой мировой войны. Проиллюстрирована связь газетных текстов Городецкого с романом «Сады Семирамиды», структура которого также имеет черты прозаического цикла, и сделан вывод, что циклизация публицистических текстов может представлять собой промежуточный этап в эстетизации биографического материала и создания на его основе художественного произведения. В свою очередь, Е.М. Захарова в докладе «Литературный отдел "Южного края": поэтика фельетонистики» проследила жанровую и стилевую трансформацию литературных текстов указанной газеты после 1914 г. на материале произведений М. Арцыбашева, В. Суворовской, А. Грузинского, Хорольского и других авторов, а также переводов. Особое внимание при этом уделено художественным фельетонам без подписей, таким как «Невеста из Карателя», «Орлица», «Какой артист». Другая группа привлеченных к анализу текстов – нехудожественные статьи и заметки различной тематики: проблемы городского хозяйства Харькова, осмысление частных вопросов внутренней политики, прогнозы относительно действий властей в международном сотрудничестве. Рассмотрена специфика сочетания художественных и публицистических черт привлеченных к анализу фельетонов.

21 июня 2024 г. состоялось третье в этом году и девятнадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара.

7–8 декабря 2023 г. доклады с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П были представлены в рамках Международной научной конференции «“Круг Мережковских”: литература между философией и религией» в ИМЛИ РАН. Так, концептуальный анализ литературной критики К. Чуковского и Д. Мережковского позволил С.В. Федотовой («“Уже не плоть, еще не дух”: неявная полемика о душе между Д. Мережковским и К. Чуковским») выявить истоки, своеобразие и контекст эстетико-психологической категории «душа» в творчестве двух авторов. В свою очередь, А.А. Холиков впервые предпринял специальное изучение заметки Д. Мережковского «Кто убил?» (1913), включенной в авторский сборник «Было и будет: Дневник. 1910–1914» (1915), с точки зрения текстологии и реального комментария. С опорой на архивные материалы реконструирован купированный фрагмент текста и уточнена его датировка, а обращение к газетам периода судебного процесса по нашумевшему «делу Бейлиса» позволило наиболее полно восстановить религиозно-философский, общественно-политический и юридический контексты этой заметки.

7 июня 2024 г. Е.М. Захарова выступила с докладом по материалам, обнаруженным в ходе реализации проекта РНФ № 20-18-00003-П, «Векторы научного познания в газете “Южный край”» на XIII научной конференции молодых ученых и аспирантов «Проблемы текстологии и эдиции в литературоведении и фольклористике (к 300-летию Российской академии наук)» (Москва, ИМЛИ РАН). Согласно типологии научного знания Ю. Хабермаса, выделяется три группы наук по методам: «эмпирико-аналитические», «историко-герменевтические» и «систематические» (социальные). На первый взгляд, говорить о существовании научного дискурса на страницах периодических изданий не имеет смысла из-за малого объема (4–6 полос в среднем), скорости публикаций (ежедневные, утренние и вечерние, выпуски) и авторского состава (журналисты и корреспонденты, главной задачей которых является сбор и публикация актуальной новостной информации). Однако пятнадцатилетняя история (1900–1915) крупнейшей харьковской газеты «Южный край» позволяет проанализировать вопрос о существовании векторов научного познания в периодике под другим углом. Если до 1914 г. в «Южном крае» заметно преобладали материалы герменевтической направленности (фрагменты лекций о писателях, литературоведческие статьи об авторах-юбилярах, отрывки книг о фольклоре, этнографии и других науках гуманитарного цикла), то в период Первой мировой войны на первый план выступают тексты, приближенные к социо-гуманитарным дисциплинам. «Признаки педагогического оживления», «Еще о немцах», «Отзыв А.И. Герцена о немцах» – эти и другие многочисленные статьи, созданные на стыке социального и гуманитарного знания, можно расценивать и как попытку осмыслить мировые исторические процессы, и как один из векторов научного познания в «Южном крае».

28 ноября 2023 года Е.А. Андрущенко выступила с докладом «"Пропадают для русской литературы...": А.Н. Толстой и Н.В. Чайковский в газетных публикациях и эпистолярии» на Международной научной конференции «Алексей Толстой: личность в контексте эпохи». В основе доклада лежит тезис о том, что русские писатели использовали периодическую печать, прежде всего газеты, не только для публикации своих статей, очерков, рассказов, но и для ведения общественной, политической борьбы, а иногда и сведения личных счетов. Особенно остро это проявилось перед революцией 1917 года и сразу после нее, когда противоречия между писателями в России и в эмиграции были обнажены. В докладе освещается роль газет «Последние новости», «Накануне», «Руль», «Сегодня» и журнала «Жизнь искусства» в борьбе за А.Н. Толстого, после революции уехавшего в эмиграцию, но вскоре вернувшегося в Советскую Россию. Известный сюжет с публикацией «Открытого письма гр. А. Толстого Н.В. Чайковскому», опубликованного в газете «Накануне» (Берлин), рассматривается в новой оптике – с привлечением публикаций названных газет и писем З.Н. Гиппиус к Н.В. Чайковскому. Это позволяет видеть истоки отношения Мережковских к А.Н. Толстому в их взаимоотношениях 1910-х годов, когда они воспринимали Толстого как молодого и подающего надежды писателя с сомнительной репутацией, сложившейся в результате его участия в делегации, направленной в Англию во время войны 1914 года совместно с сотрудником «Нового времени Е. Егоровым. Непримиримость Мережковских, принимавших активное участие в Февральской революции и не принявших Октябрьскую, отбрасывала свой свет на их отношения с представителями русской эмиграции — от Бориса Савинкова, близкого им человека, с которым они категорически разошлись, и Николая Чайковского, которого почитали и побаивались, до Алексея Толстого, к которому были, в сущности, равнодушны, но раздражались его публичной позицией, подрывавшей единство рядов эмиграции. Газетные публикации тех лет, обнаруженным в ходе реализации проекта РНФ № 20-18-00003-П, и эпистолярий помогают уточнить некоторые обстоятельства, до сих пор остающиеся малоизвестными.

18–20 апреля 2024 г. исполнители проекта РНФ № 20-18-00003-П приняли участие в Международном научном форуме «Медиа в современном мире. 63-и Петербургские чтения» (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ). В этом году мероприятие посвящено 300‑летию Санкт-Петербургского государственного университета.

Е.И. Орлова была представлена соруководителем круглого стола экспертов «Актуальные вопросы историко-журналистских исследований» и выступила с докладом «А. Блок и журнал “Отечество”». Журнал опубликовал четыре стихотворения Блока и книгу «Стихи о России», встреченную восторженно. Отношение же самого поэта к ней менялось. Многие стихотворения книги были известны раньше по публикациям в периодике. Так, «Петроградское небо мутилось дождем…» впервые появилось в газете «Русское слово» (сентябрь 1914) и в газетной публикации имело заголовок «На войну». Цикл «На поле Куликовом», до того как войти в книгу, был напечатан дважды: в 10-й книге альманаха «Шиповник» (1909) и в сборнике «Ночные часы» (1911). Но именно книга побудила современников Блока осмыслить его как поистине крупнейшего поэта, а некоторые его стихи – как «лучшее из всего, что было создано в этой области со времен Тютчева» (Ю. Никольский). В докладе показана важность изучения поэтического произведения в контексте периодического издания и сборника, с учетом сложившегося в начале ХХ века понимания книги стихов как особого художественного единства.

Р.А. Поддубцев выступил в рамках того же круглого стола экспертов с сообщением «Рождественский номер газеты “Новое время” 1905 года: поэтика и политика». Материал исследования – номер газеты «Новое время» от 25 декабря 1905 г. Когда начались революционные события 1905 г., газета «Новое время» ожидаемо выступила против общественных потрясений. При этом идейная борьба на ее страницах велась не только А. Сувориным и М. Меньшиковым (в рубриках «Маленькие письма» и «Письма к ближним»), но и В. Бурениным (в пародиях, рецензиях), В. Розановым (в фельетонах), А. Столыпиным (в заметках). Поводом для разговора о политике становились в том числе явления из мира литературы. Примечательно, что даже художественные произведения, напечатанные в праздничном номере от 25 декабря, были созданы с учетом текущей обстановки в стране. В докладе рассмотрены различные варианты трансформации прозаических и стихотворных произведений под влиянием общественно-политических событий – от превращения художественного текста в публицистический до возникновения случайных коннотаций. Широкий диапазон вариантов трансформации художественных текстов делает номер «Нового времени» от 25 декабря 1905 г. ценным для изучения специфики существования литературы на газетной полосе.

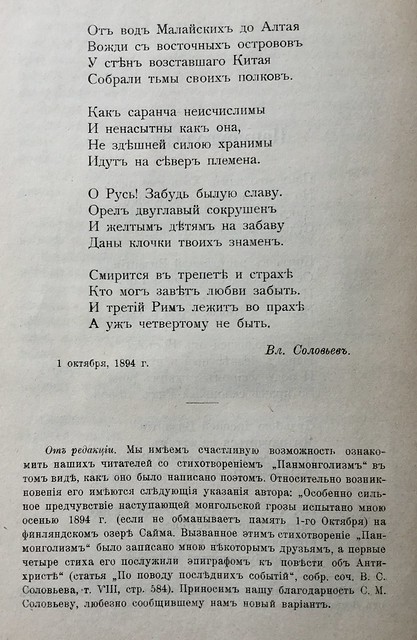

23 ноября 2023 г. Е.М. Захарова выступила с докладом «“Смирится в трепете и страхе”: философия Вл. Соловьева в “Новом времени”» на международной конференции VIII «Соколовские научные чтения. Русская литература в периодических изданиях». По материалам, обнаруженным в ходе реализации проекта РНФ № 20-18-00003-П, исследована рецепция литературно-философских работ Вл. Соловьева, главным образом, в газетах «Новое время» и «Московские ведомости». В докладе было продемонстрировано, как и почему мотив страха стал одним из основополагающих в философской системе Вл. Соловьева.

Страница 1 из 6