Новости

12 апреля 2024 г. состоялось второе в этом году и восемнадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара.

О.И. Шапкина представила сообщения с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П в рамках двух престижных международных конференций: «ЖЕНЩИНА-АВТОР: ПИСАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ В ЭПОХУ МОДЕРНА (к 155-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус и Мирры Лохвицкой)» (2–4 апреля 2024 г.; ИМЛИ РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова) и «ПАМЯТЬ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ (к 300-летию Российской академии наук)» (2–4 апреля 2024 г.; ИНИОН РАН). На первой – в докладе «Э. Ожешко и российская пресса начала ХХ века» было проанализировано неоднозначное мнение дореволюционных критиков (в частности, Е. Колтоновской и А. Измайлова) о произведениях польской писательницы, которые в России пользовалось неизменной популярностью у читателей, регулярно печатались в газетах и журналах. Обращение к периодике 1900-х гг. позволило выделить наиболее значимые публикации, связанные с 60-летним юбилеем автора (1901), 40-летием ее литературной деятельности и получением премии имени Ф. Кохмана (1906), уходом из жизни (1910). На второй конференции прозвучал доклад «Чествование памяти Н.А. Некрасова (по материалам газет начала ХХ в.)». В конце 1902 г. отмечалось 25-летие со дня смерти Н.А. Некрасова. Газеты того времени откликнулись на это событие многочисленными публикациями. Среди них – объявления о памятных мероприятиях; тексты о жизни и творчестве поэта; его ранее не издававшиеся произведения и письма; сведения о здравствующих родственниках; и др. Наиболее ценные из них для современных ученых были прокомментированы в ходе выступления.

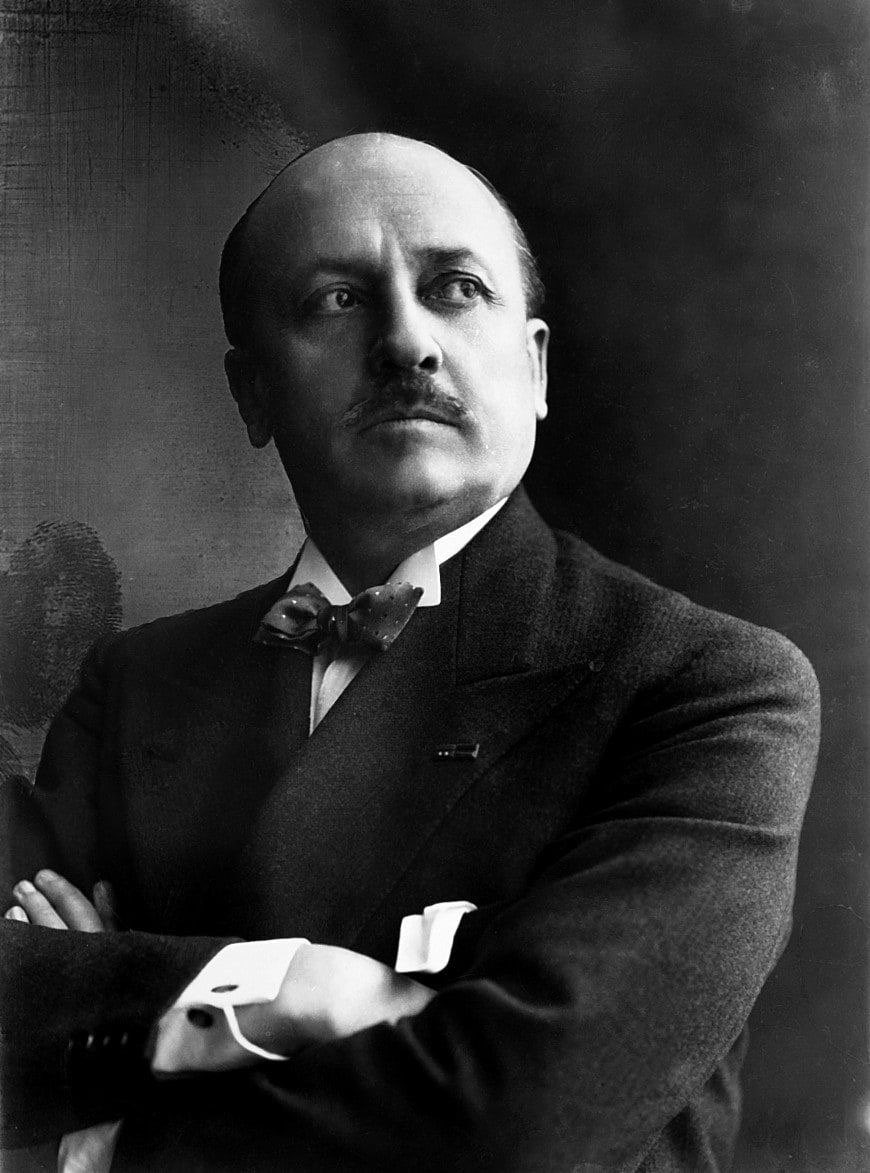

В свежем номере высокорейтингового журнала «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика» вышла статья Р.А. Поддубцева с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П: «Визит Ф.Т. Маринетти в Россию и русский футуризм: взгляд газеты "Новь"». События, связанные с пребыванием итальянского футуриста Ф.Т. Маринетти в Москве, рассматриваются в статье через призму материалов, которые публиковались в ежедневной газете «Новь» с 23 января по 18 февраля 1914 г. Это репортажи с лекций, программные статьи, интервью, заметки, открытые письма, фотографии и карикатуры. Если поначалу Маринетти воспринимался сотрудниками газеты как приемлемая альтернатива русским декадентам, то в дальнейшем ему было отказано в статусе идейного вождя. Футуризм как таковой подвергся резкой критике. «Новь» не только подробно освещала визит заграничного гостя, но и стала площадкой для полемики между московскими представителями авангарда (М. Ларионов, В. Шершеневич, К. Малевич, В. Маяковский, К. Большаков, Д. Бурлюк). На ее страницах складывались и разрушались тактические союзы, делались принципиальные заявления. Несмотря на скептическое отношение к левому искусству, газета так или иначе способствовала его популяризации. При этом критика футуризма парадоксальным образом сочеталась с эксплуатацией методов, которыми пользовались футуристы.

В новом номере высокорейтингового журнала «Вестник славянских культур» ( 2024. № 71) вышла статья Е.А. Андрущенко с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П: «Подпись как элемент самопрезентации читателя "Нового времени"». Подписи читателей газеты «Новое время» в письмах А.С. Суворину в 1904–1905 гг. рассматриваются как элемент самопрезентации. В мирное время читатели представляли себя как постоянные читатели и подписчики, что давало им возможность претендовать на особое внимание адресата к их мнению. Русско-японская война оказала влияние на самопрезентацию читателей, представлявших себя как часть социальной страты, имеющей отношение к событиям на фронте: жена моряка, мать артиллерийского офицера и пр. Читатели, выступавшие против забастовок в 1905 г., отождествляли себя с социальным слоем, считавшим необоснованными требования студентов (крестьяне), или с частью того же слоя, но возражавшей против восстаний (мать студента, студент-юрист, профессор). Соотнесение почерка, тематики письма и подписи свидетельствует об использовании адресантом маски, что инспирировано специфической практикой Суворина, описываемой как модель игры, позволявшей адресанту повышать свой статус и значимость. Читатели выступали от имени той части общества, которую в них хотела видеть редакция. Тема их письма задавалась повесткой газеты, а между темой и подписью, подписью и подтверждающей ее темой устанавливалась неразрывная связь. Адресант имитировал жанр газетной публицистики и возможную реакцию представителя того или иного слоя, от имени которого выступал, но которым не являлся. Сформированное таким образом «общественное мнение» газета могла использовать в диалоге с властью, которой было сложно с ним не считаться.

Уважаемые коллеги!

Рады сообщить вам о скором выходе нового научного издания, в подготовке которого принял участие наш коллега, доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета Вячеслав Николаевич Крылов, один из приглашенных экспертов по теме проекта РНФ «Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и методология анализа»:

Ранний П. П. Перцов: литературно-критические публикации в «Волжском вестнике» / Вступ. ст. В.Н. Крылова; сост., подг. текстов и примеч. В.Н. Крылова, С.А. Подряднова. – Казань: РИЦ «Школа», 2024. – 324 с.

В книге впервые собраны литературно-критические выступления в газете «Волжский вестник» (1890–1894) видного деятеля модернистского движения, критика, публициста, искусствоведа, издателя, поэта, мемуариста Петра Петровича Перцова (1868–1947). Ранний этап сотрудничества П.П. Перцова с крупнейшей поволжской газетой представляет значительный интерес для реконструкции его мировоззрения, становления эстетических взглядов, истории газетной критики и провинциальной журналистики. В Приложении публикуются ранние стихи Перцова, извлеченные из периодических изданий 1890-х – начала 1900-х гг. Издание рассчитано на филологов, журналистов и всех читателей, интересующихся историей литературы, критики и публицистики конца XIX – начала XX века.

А.В. Филатов выступил на Международной научной конференции «Ломоносовские чтения – 2024» (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) с докладом «Изображение войны в “Записках кавалериста” Н.С. Гумилева: жанровый аспект». Выступление было посвящено проблеме жанровой идентификации военной прозы поэта. Как показал докладчик, решение данного вопроса тесно связано с изучением не только формально-содержательных характеристик «Записок…», но и историко-биографического контекста их создания. В связи с этим были рассмотрены история публикаций этого произведения в ежедневной газете «Биржевые ведомости», периодичность появления отдельных частей в печати и их расположение в выпуске газеты и конкретных рубриках. Установлено, что выбранный Гумилевым способ публикации, а также ряд его текстуальных решений (использование перволичной формы повествования, создание автобиографического героя, употребление акронимов вместо полных фамилий и географических названий и т.д.) актуализируют документальный характер «Записок…», благодаря чему современник автора должен был идентифицировать их как публицистический текст, представляющий собой серию фронтовых зарисовок и обладающий чертами новостной и очерковой журналистики. Напротив, современный нам читатель, который знакомится с военной прозой Гумилева в переиздании, а не по отдельным газетным номерам, скорее всего, будет воспринимать их как документально-художественное целое. Такой взгляд становится возможен в том числе благодаря многочисленным интертекстуальным отсылкам, которыми насыщены «Записки кавалериста» как на лексическом уровне (упоминание произведений Л.Н. Толстого и Ф.И. Тютчева, реминисценции на собственные лирические произведения), так и на сюжетно-композиционном (отдельные эпизоды, а также стратегия поведения автобиографического героя Гумилева отсылают к образу Николая Ростова из романа «Война и мир»). Помимо отмеченных отсылок «Записки кавалериста» обладают рядом структурных признаков, характерных для стихотворного текста (фрагментарность сюжета, тяготение к малой форме, подчеркнутый лиризм), что, по мнению докладчика, позволяет отнести их к такому специфическому словесно-художественному явлению, как «проза поэта».

Опубликован второй специальный выпуск высокорейтингового журнала «Филологические науки. Научные доклады высшей школы» (Web of Science Core Collection ESCI), посвященного междисциплинарному аспекту взаимодействия русской литературы и журналистики в предреволюционную эпоху (№ 2 (1) за 2024 год). Актуальность данной проблематики с каждым годом (если не сказать днем) только возрастает на фоне глобальных катаклизмов из-за внимания к роли средств массовой информации в формировании национальной и культурной идентичности, к их влиянию на радикализацию или гармонизацию социокультурной ситуации, к их месту в адаптации общества к кризисным явлениям и способности адекватно реагировать на вызовы времени. Результаты проводимых исследований могут иметь не только историческую, но и прогностическую ценность. Научный редактор специального выпуска – А.А. Холиков. Общий объем материалов номера (восемь из них подготовлены участниками проекта, восемь – приглашенными экспертами) сопоставим с коллективной монографией. Статьи распределены по пяти проблемным разделам: «Теория и методология», «Междисциплинарный диалог сквозь призму "Нового времени"», «Стих и проза на грани эксперимента», «Взаимодействие русской литературы и журналистики в региональном измерении», «Источниковедческие разыскания». См. подробнее.

В новом номере высокорейтингового журнала "Studia Litterarum" (2024. Т. 9, № 1. С. 284–303) вышла публикация Е.А. Андрущенко с результатами работ по проекту РНФ № 20-18-00003-П: «"Вы новые, я старый": черновые автографы писем А.С. Суворина к Д.С. Мережковскому (1901–1911)». Впервые публикуются черновые автографы писем хозяина и издателя газеты «Новое время» А.С. Суворина (1834–1912) к Д.С. Мережковскому, отложившиеся в редакционном архиве газеты. Они охватывают период в десять лет с 1901 г. по 1911 г. и позволяют ответить на вопрос о причинах интереса Суворина к молодому писателю. На Мережковского распространялось его пристрастие к талантливым людям, о котором вспоминали современники и которым объясняются его отношения, в частности, с Антоном Чеховым. В письмах к Мережковскому высказаны взгляды Суворина как критика, издателя и хозяина театра, проявились понимание конъюнктуры, деловая хватка и широкая образованность. Выступая в роли представителя «старой» литературы, он обнаруживал хорошую осведомленность в исканиях «новой». Суворин попытался уберечь Мережковского от несвоевременной публикации письма в «Новое время» о Л. Толстом (1901), подробно высказался о драме «Павел I» и остро отреагировал на цитирование своих слов в статье Мережковского «Национализм и религия» (1911). Попытки покровительствовать Мережковскому и содействовать его начинаниям к концу жизни Суворина завершились конфликтом с ним. Публикация черновых автографов писем заполняет некоторые лакуны в представлениях о контактах с Мережковскими. Эпистолярий Суворина также проливает свет на особенности его личности и помогает реконструировать подробности литературного быта первого десятилетия XX в.

6 февраля 2024 г. в рамках Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2023 году: творчество, профессия, индустрия» (5-6 февраля 2024 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) Е.И. Орлова, один из основных исполнителей проекта РНФ № 20-18-00003-П, выступила с докладом «Русская печать в литературно-эстетическом движении начала ХХ века» в секции «Литературный процесс и журналистика в России XVIII – начала ХХ в.: новые материалы и интерпретации», соруководителем которой она же являлась. В докладе подчеркивалось, что главное свойство литературно-эстетического движения начала ХХ в., затронувшее и печать, – это не встречавшаяся до тех пор связь филологии и текущего литературного процесса. Участие писателей и литературоведов в периодической печати во многом обеспечило беспрецедентно высокий уровень качественных изданий. Необычайно возрастает место газеты в литературном процессе. Особую роль играет выступление писателя в прессе. В формировании его литературной репутации печати принадлежит важнейшая роль. Вместе с тем Е.И. Орлова приняла участие в программном комитете всей конференции и в работе редколлегии над сборником материалов (Журналистика в 2023 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2024. – 770 с.), в котором представлены результаты исследований конкретных аспектов функционирования журналистики и медиа в условиях изменений современного общества и цифровизации. Значительное внимание уделяется изучению профессионального журналистского творчества. Отдельный блок посвящен проблемам истории русской и зарубежной журналистики и литературы.

1 марта 2024 г. состоялось первое в этом году и семнадцатое с начала реализации проекта заседание регулярно действующего семинара. Руководитель проекта ознакомил участников творческого коллектива с результатами экспертиз по промежуточному отчету за 2023 г., а также представил общий план дальнейших работ.

Страница 3 из 21